Профессиональные стандарты железнодорожного транспорта

История Экспериментального кольца

В 1932 году было создано Экспериментальное кольцо, целью которого стало проведение испытаний подвижного состава и других технических средств в реальных условиях.В 1932 году было создано Экспериментальное кольцо, целью которого стало проведение испытаний подвижного состава и других технических средств в реальных условиях.

В 1932 году было создано Экспериментальное кольцо, целью которого стало проведение испытаний подвижного состава и других технических средств в реальных условиях.В 1932 году было создано Экспериментальное кольцо, целью которого стало проведение испытаний подвижного состава и других технических средств в реальных условиях.

В условиях начавшегося бурного роста столицы Народный комиссариат путей сообщения нужной площади для строительства полигона в ближайших окрестностях Москвы получить не смог. Первая возможность представилась в районе станции Люблино Московско-Курской железной дороги, однако она сразу же была отклонена, так как в районе предполагавшихся железнодорожных путей находились поля орошения.

Вторым вариантом стала станция Бутово. Его предлагали в самом начале стройки, но железнодорожников постигла неудача, поскольку в перспективе строительства намечалась электрификация технологических установок полигона. Поэтому последовал протест Наркомата связи, имевшего в районе Кольца специальные установки, для которых соседство с токами высокого напряжения было нежелательным. Третьим вариантом, оказавшимся состоятельным, стал участок у железнодорожной платформы Щербинка.

Как и зачем в Москве появились пригородные электрички: краткая история

Почему в Российской Империи не было электропоездов в современном понимании? В каком городе в советское время запустили первые электрички? Почему в Москве поезда на электротяге начали курсировать именно с Ярославского вокзала? А также - как выглядели составы в период с 1930-х по 1950-е годы? Об этом и не только расскажу сегодня.

Неси меня на всех парах, электропоезд

В Российской Империи пригородных электричек в современном понимании не существовало. Всё потому, что нигде не было контактной сети. Нечто похожее имелось только в окрестностях ныне польского города Лодзь. Там была узкоколейная железная дорога с двумя маршрутами (10,5 и 15 км). Специально для этих участков на заводе "Руссо-Балт", который находился в Риге, собрали некоторое количество моторных и прицепных вагонов. Произошло это в 1900 году. Чуть позже Министерство путей сообщения задумалось о создании ещё нескольких пригородных маршрутов электропоездов.

Некоторые из них предлагали запустить в Московской губернии. От первопрестольной вагоны следовали бы в село Рублёво, затем в Павловскую слободу, а потом в Истру. Другой вариант предполагал электрификацию участка от Казанского вокзала до Раменского. Планировали также организовать движение от Ярославского вокзала до Сергиева Посада. Но это было больше похоже на трамвайную линию, чем на пригородную электричку. Первые настоящие электропоезда появились уже в #СССР . Правда случилось это не в Москве, а в Баку. Там в 1926 году начала работать линия протяжённостью 19 километров до города Сабунчи.

Железная дорога действовала тут ещё с 1880 года. Но не была электрифицирована. Вагоны двигались на паровой тяге. Средняя скорость достигала всего лишь 16 км/ч. Чтобы сократить время поездки, решили запустить более быстрые поезда на электрической тяге. Моторные вагоны сделали на заводе в Мытищах. Электродвигатели производили на столичном предприятии "Динамо". А оборудование и тормозную систему поставляли австрийская и немецкая фирмы. Новые поезда могли развивать максимальную скорость до 43,5 км/ч. Среднее значение составляло почти 29 км/ч.

Трёхвагонное чудо

Идея запустить первый маршрут электропоезда в Москве пришла в 1924 году. Использовать для эксперимента решили железную дорогу от Ярославского вокзала (на тот момент Северного). Она уже тогда была очень загруженной. Планировалось, что электрифицируют линии до подмосковных городов Пушкино и Щёлково. Но в первую очередь контактная сеть должна была дойти до Мытищ. Работы начали в 1927-м. А уже через два года, 3 августа, открылось пробное движение по новому маршруту. С 1 октября электропоезда начали ходить по графику.

Проект электрификации московских железных дорог предполагал применение технологии постоянного тока с напряжением 1500 В. К сожалению, я не в силах вам объяснить простыми словами, чем он отличается от переменного (физика - это не моя сильная сторона). Но могу рассказать, почему выбрали именно этот вид. Всё дело в экономии. Постоянный ток позволял, во-первых, создать более лёгкие и дешёвые вагоны. Во-вторых, использовать меньше ресурсов (меди, например) при прокладке контактной сети.

Обслуживали первую московскую линию короткие электропоезда. Они состояли из Моторного вагона (на нём была надпись "ЭМ", то есть электромоторный), и двух обычных (с буквой "Э": электровагон). Часть одного из них, как правило, занимало багажное отделение. Интересно, что моторный вагон располагался между обычными. Так сделали, чтобы обеспечить электричке максимальное ускорение.

В 1936 году серия получила обозначение "С". Что указывало на принадлежность к Северной железной дороге. Справа снизу была маленькая буковка "в". Это упоминание английской фирмы "Виккерс", которая производила электрооборудование для вагонов. К концу 1930 года закончили прокладку контактной сети на всех планируемых участках. Поезда стали ездить в Щёлково, Пушкино, а потом и до станции "Правда".

От плоской "мордочки" до круглой

Поскольку советская промышленность в 1930-х развивалась быстро, население в городах увеличивалось. А число работавших в Москве людей, но живших за её пределами, постоянно возрастало. Требовалось электрифицировать участки и других железных дорог. Так в 1933 электропоезда начали ездить от Курского вокзала до современной платформы "Железнодорожная"; от Казанского до Люберец. Через 6 лет контактная сеть появилась на участке от "Каланчёвской" до Подольска.

Для обслуживания новых маршрутов создали немного другие электропоезда серии "Сд". Первая буква опять же означала Северную железную дорогу, а "д" уже говорила нам, что электрооборудование сделали на столичном заводе "Динамо". Правда за основу взяли материалы фирмы "Дженерал Электрик". Внешне новые вагоны были похожи на старые. Но технически отличались во многом. На протяжении нескольких лет в 1940-х разрабатывались и эксплуатировались многие разновидности электропоездов серии "С".

Одну из них, пожалуй, могли застать и некоторые мои читатели. Речь об электропоезде "Ср". Буква "с" расшифровывалась уже привычно, а вот "р" означала, что произведены вагоны на заводе в Риге. Их начали делать в 1947 году. Достоинством новых составов было то, что они годились для более высокого напряжения контактной сети - 3000 В. На это значение планировали вскоре перевести все маршруты. Раньше подмосковные линии имели только 1500 В. С 1952 года на работу вышли новые модификации серии "Ср". Не буду рассказывать о каждой подробно, иначе запутаю вас техническими подробностями. Внешне они были почти одинаковыми.

В 1958-м #история серии "С" завершилась. Её перестали выпускать. Технически модели этого семейства устарели. Советские чиновники хотели увеличить скорость движения электричек, а следовательно и их количество на маршрутах. Поэтому в 1957 году на Рижском вагоностроительном заводе начали делать новые #электропоезда "ЭР-1" (Электропоезд Рижский). Те самые со знакомой многим круглой обтекаемой кабиной машиниста. А старые модели "С" к началу 1960-х полностью исчезли с московских железных дорог.

На сегодня это всё! Спасибо, что дочитали до конца:) Не забудьте поставить лайк, если вам было интересно, и подписаться на мой блог . Также напоминаю, что у меня есть канал в Телеграм, который называется "О Москве нескучно". Там я тоже рассказываю об истории столицы. #Москва намного интереснее, чем кажется. Удачи!

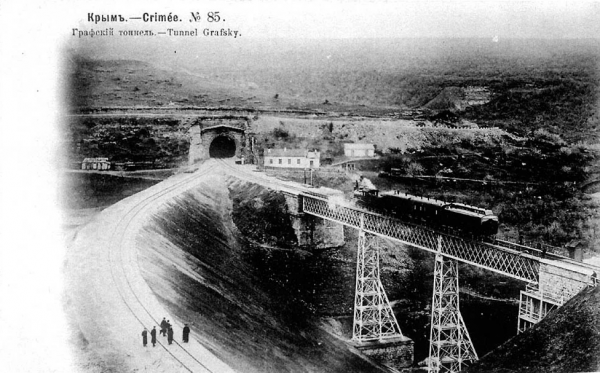

КРЫМ И ЕГО ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - ИСТОРИЯ

240 лет назад, 19 апреля 1783 года, Екатерина II подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамань и всей Кубанской стороны под Российскую державу».

В 1687 и 1689 годах русская армия под командованием князя Василия Голицына дважды пыталась дойти до Крыма, но из-за несовершенства системы снабжения войска сделать это не смогла.

В 1776 году пришлось вводить на полуостров корпус генерала князя Александра Прозоровского. Хан Девлет-Гирей собрал войско, отказался вступать в переговоры с русскими и начал военные действия. В это время на полуостров прибыл Шахин-Гирей, еще один представитель ханской династии, сторонник мира с Россией. В самом начале 1777 года крымская армия разбежалась, большая часть войск перешла на сторону Шахин-Гирея, а Девлет-Гирей вместе с охранявшими его турками уплыл в Константинополь.

Потемкин встретился с Шахин-Гиреем, обещал ему помощь и приказал войскам генерала Александра Суворова ликвидировать гнездо мятежа на Кубани, а войскам генерала Александра Самойлова обеспечить восстановление закона и порядка в Крыму. Мятежники были разгромлены, однако в конце 1782 года Потемкин пришел к выводу, что сохранять независимость Крыма бессмысленно, ведь крымские татары разобщены и, раздираемые конфликтами, не могут управлять государством.

9 июля 1783 года в Карасубазаре, на вершине горы Ак-Кая состоялась торжественная церемония. Потемкин принял присягу на верность России от представителей крымского дворянства, мусульманского духовенства и делегатов всех сословий полуострова.

Первая железная дорога, появившаяся в Крыму, не имела никакого отношения к пассажирским перевозкам: она предназначалась для военных нужд. Во время Крымской войны Балаклава почти на два года превратилась в базу британской армии. В это время англичане не только открыли здесь магазины и гостиницы, создали набережную, но и построили железную дорогу, ведущую из Балаклавы в Севастополь.

Строительство началось в феврале 1855-го, и к концу марта главная линия железной дороги протяженностью около 11 км уже была готова. Позднее было построено еще несколько ответвлений, общая протяженность дороги составила около 23 км.

После Крымской войны начали появляться различные проекты строительства железной дороги, способной связать полуостров с Большой землей. Однако реализовать задуманное удалось лишь в 1875-м, когда московским купцом и промышленником Петром Губониным был построен участок от станции Лозовой (современная Харьковская область) до Севастополя. Дорогу длиной в 665 км построили за 4 года. При этом крымский участок из-за особенностей рельефа был очень сложным. Самым трудным оказался отрезок от Севастополя до Мекензиевых гор — здесь строителям пришлось пробить шесть тоннелей, общая протяженность которых составляет 2 км.

По первоначальному замыслу железная дорога должна была пройти в нескольких десятках километров от Симферополя. Но городские власти, не желая упускать такую выгодную возможность, бесплатно предоставили землю для строительства. В итоге железная дорога несколько изменила намеченный маршрут и прошла по западной болотистой окраине Симферополя. Участок Мелитополь — Симферополь официально сдали в эксплуатацию 14 октября 1874 года. В этот же день пришел и первый пассажирский поезд, хотя первый товарный прибыл еще 1 июня того же года. Участок Симферополь — Севастополь был сдан в 1875 г.

История академии ВЗИИТ — РГОТУПС — РОАТ

ВЗИИТ организован распоряжением Совета Министров СССР от 07 марта 1951 года.

ВЗИИТ организован распоряжением Совета Министров СССР от 07 марта 1951 года.

В 1995 году институт получил статус университета. Вполне логичное решение, учитывая роль вуза в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов нашей сложнейшей отрасли. Тем более что научный потенциал Российского государственного открытого технического университета путей сообщения весом как никогда. У нас работают 10 академиков России, свыше 40 профессоров, докторов технических наук.

В 1995 году институт получил статус университета. Вполне логичное решение, учитывая роль вуза в подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов нашей сложнейшей отрасли. Тем более что научный потенциал Российского государственного открытого технического университета путей сообщения весом как никогда. У нас работают 10 академиков России, свыше 40 профессоров, докторов технических наук.

Потребность в кадрах для железнодорожного транспорта поставила перед Министерством транспорта задачу по созданию на базе вузов МПС крупных университетских комплексов.

В связи с этим в соответствии с приказом Росжелдор от 27.02.2008 г. №63 "О реорганизации подведомственных Федеральному агентству железнодорожного транспорта государственных образовательных учреждений, подлежащих реорганизации в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 07.12.2006 г. №1691-р, от 28.12.2006 г. №1851-р и от 14.11.2007 г. №1608-р", государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный открытый технический университет путей сообщения реорганизовано путем присоединения к МИИТ с образованием на его основе структурного подразделения университета — Российская открытая академия транспорта (РОАТ МИИТ). В 2017 году МИИТ был переименован в Российский университет транспорта (РУТ (МИИТ)). Сегодня в РОАТ можно получить образование по 50 программам высшего образования и программам дополнительного профессионального образования.